呼吸器内科

呼吸器系は生命の維持に重要な臓器の一つです。近年、社会の高齢化や生活習慣病(喫煙など)によって呼吸器疾患が増加しており、日本の死因トップ10には、肺炎、肺がん、COPDなど呼吸器疾患が複数含まれています。当科では、患者さんに合わせた質の高い医療を提供し、呼吸器疾患の治療を通じて患者さんのQOL(生活の質)向上に貢献します。

診療科長あいさつ

玉田 勉Dr. Tamada Tsutomu

呼吸器内科が扱う疾患は、喘息・COPD、間質性肺疾患、悪性腫瘍、感染症、肺循環障害、睡眠呼吸障害、希少疾患など多彩です。社会の高齢化に伴い呼吸器疾患は今後ますます増加することは間違いなく、呼吸器内科医のニーズはさらに高まることが予想されます。当科では地域基幹病院における呼吸器内科として、すべての呼吸器疾患に対応できる体制を構築し、患者さんの希望に合わせた質の高い医療を提供することを目指しております。当大学病院は医学部・薬学部の学生実習の場でもあり、卒前・卒後教育を通して全人的医療を実践できる医療人を育てる教育病院としての役割も担っております。近年、新しい研究手法の発達とともに病態解明が著しく進歩し、多くの呼吸器疾患において診断法、治療法、予防法など大きな発展を遂げております。当科では新しい技術を積極的に活用した最良の診療を心がけております。

診療方針と特徴

呼吸器内科診療は広い範囲を担当しております。気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)など呼吸機能検査が重要な意味を持つ慢性気道疾患、病理学的所見や分子生物学的手法により最適の治療薬選択が可能となった進行肺がんなどの腫瘍性疾患、画像検査や病理学的所見に加え生活環境などの問診が重要な意味を持つ間質性肺炎を含むびまん性肺疾患など、専門的な知識と適切な判断が求められる難治性疾患が多く含まれます。呼吸器感染症や睡眠時無呼吸症候群などcommon diseaseへの対応はもちろん重要ですが、複数の病態が絡み合って咳嗽症状が持続する難治性咳嗽への対応も社会的要請が高まっております。大学病院の使命として、稀少疾患や難病としてのサルコイドーシス、リンパ脈管筋腫症、肺胞蛋白症なども診療対象です。近年、新しい研究手法の発達とともに病態解明が著しく進歩し、多くの呼吸器疾患において診断法、治療法、予防法など大きな発展を遂げております。当科では新しい技術を積極的に活用した最良の診療を心がけております。

一方で、医学が進歩した現代においても、難治性呼吸器疾患には未解決の病態が多いのも事実です。複数の全身性併存症を有する高齢者においては特に、様々な影響を受けて呼吸器疾患の病態が一段と複雑化します。医学は常に発展途上であることを意識して謙虚に診療にあたる姿勢も重要で、近年では限られた情報の中で医療者と患者さんが様々な治療選択肢の中から最適と思われる方針を相談しながら決めていく、いわゆるShared Decision Making(SDM:共同意思決定)が広まってきています。SDMに基づく医療の実践には地域のクリニックや医療機関との病診連携・病病連携が欠かせません。また院内においては、医師のみならず看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士等との密な多職種連携によるチーム医療が欠かせません。当診療科ではこれら多くの医療スタッフとの連携を重視し、個々の患者さんの病態やニーズにきめ細かく対応した医療の提供に努力しております。

主な対象疾患

| 気管支喘息 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) |

| 肺癌 | 呼吸器感染症 |

| びまん性肺疾患 | 睡眠時無呼吸症候群 |

| サルコイドーシス | リンパ脈管筋腫症 |

| 難治性咳嗽 |

診療科の実績

2024年

入院患者延べ人数

月平均 |

日平均 |

|

|---|---|---|

| 延べ人数 | 648.7人 | 21.3人 |

DPC主病変疾患の入院患者延べ人数

月平均 |

日平均 |

|

|---|---|---|

| 肺炎 ※1 | 179.9人 | 5.9人 |

| 肺の悪性腫瘍 | 188.2人 | 6.2人 |

| 間質性肺炎 ※2 | 90.8人 | 3.0人 |

| 慢性閉塞性肺疾患 ※2 | 17.1人 | 0.6人 |

| 喘息 ※2 | 6.4人 | 0.2人 |

※1 肺炎及び誤嚥性肺炎を含む

※2 急性増悪の有無は考慮せず

難病認定患者数

患者数 |

|

|---|---|

| 特発性間質性肺炎 ※3 | 10人 |

| サルコイドーシス ※3 | 4人 |

| 呼吸機能障害者 ※4 | 70人 |

※3 2024/1/1~2024/12/31に当該指定難病が新規登録された患者数(全診療科)

※4 在宅酸素療法指導管理料算定患者数

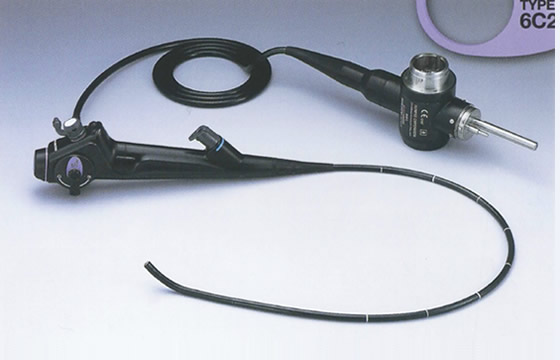

気管支鏡検査実施件数

件数 |

|

|---|---|

| 件数(呼吸器内科のみ) | 69件 |

| 件数(全診療科) | 129件 |

教育内容と特徴

医学部教室名称

内科学第一(呼吸器内科)

研究テーマ

- 重症喘息における末梢気道難治化病態の解明と制御

- 気道粘膜防御能の脆弱性改善によるCOPD増悪抑制のための新規治療法開発

- サルコイドーシス難治化要因の解明と新規バイオマーカー探索

- 呼吸器悪性腫瘍の病態解明と個別化治療の開発:免疫学、病理学、医化学教室等との共同研究を基に、免疫チェックポイント阻害薬による腫瘍免疫の変化から治療の効果・毒性を予測する新規バイオマーカー探索的研究。

教育方針

医学生に対しては、今後ますます社会的需要が高まる呼吸器疾患について、疾患病態の理解に加え、組織解剖学・生理学・薬理学などの幅広い知識を統合し、活きた知識を習得するとともに、医師国家試験をクリアする能力を身に付けるように教育します。研修医に対しては、地域医療に還元できる呼吸器疾患に対処できる呼吸器内科医へと育成します。社会的な人格形成はもちろん、基本に忠実に診断をつけるための検査手技から最新のエビデンスを基に最適の治療指針をたてて、その効果をフィードバックして常にいい意味での自己評価ができる呼吸器内科専門医としての臨床力を育みます。日々の診療で感じた臨床的疑問に対して納得できるまで追求し理解する能力の涵養を図ります。

取得可能な資格

日本内科学会 内科専門医・内科指導医に加えた呼吸器内科関連の資格を以下に示します。

- 日本呼吸器学会 呼吸器専門医・呼吸器指導医

- 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医・気管支鏡指導医

- 日本結核・非結核性抗酸菌症学会 結核・抗酸菌症認定医・結核・抗酸菌症指導医

- 日本アレルギー学会 アレルギー専門医・指導医 等

志をともにする医師を募集

地域医療の一環としてあらゆる呼吸器疾患に対処することを前提としていますが、新設医学部の大学病院として教室がより一層充実していく必要があります。呼吸器専門医を目指す若手臨床医や研修医はもちろん、呼吸器の専門知識をすでに習得して新たな診療体制の構築や医療教育を希望される先生方のご連絡をお待ち申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。

病院代表窓口(総務グループ)

E-mail:Please enable javascript